古人智慧中的生态守护探寻中国传统文明中的自然保护理念

在漫长的历史长河中,中国古代的人们深刻认识到自然与人类社会的紧密联系,他们通过各种方式体现出对生态环境保护的重视。这些思想不仅体现在日常生活中,也反映在他们的文学作品、哲学思想和宗教信仰中。在这篇文章中,我们将探讨一些中国古代关于生态保护的名言,以及它们背后的深远意义。

敬畏自然

最早的生态意识源自于对大自然力量敬畏之心。这一观念可以追溯到先秦时期,特别是道家哲学代表人物老子的《道德经》。老子提出了“无为而治”的治国理念,这种思想实际上是一种对大自然规律遵循者,以此来指导人类行为。他说:“道可道非常道,名可名非常名。”这句话强调了超越世俗界限去理解宇宙本质的一种精神状态。这种精神状态也促使人们更加珍惜和尊重大自然。

节欲养性

儒家作为另一种重要文化传统,其核心价值观之一便是“节欲养性”。这一概念要求人们克制自己的私欲,不要过度开发资源,以保持个人修养和社会秩序。这一理念直接关系到资源使用效率和环境质量,它鼓励人们采取节约用水、用电等措施,从而减少对环境的破坏。

天人合一

后来的 儒家学者王充,在他的著作《论衡》中提出“天人合一”这一观点,他认为人的行为应当符合天地法则,与大自然相协调。这一思想强调了人的活动应当符合宇宙规律,从而实现个体与整体之间的平衡。

万物有灵

佛教入华后,对待生命的一般态度发生了转变。一方面,佛教强调万物皆有灵魂,一切生物都应被尊重;另一方面,它倡导慈悲为怀,对一切生命抱持关爱之心。这一点在当时的大众文化影响下,无疑加强了民众对于动物权利以及整个生态系统保护意识。

顺应变化

易经作为占卜术语集成的一个重要文献,更是表现了一种顺应变化、适应季节性的生活方式。它提倡根据四季变换来调整生产活动,比如农事安排与收获计划,都要依据农业年轮进行规划。此外,还包括了一些关于水利管理和防洪避灾的心得,为现代水资源管理提供了丰富经验。

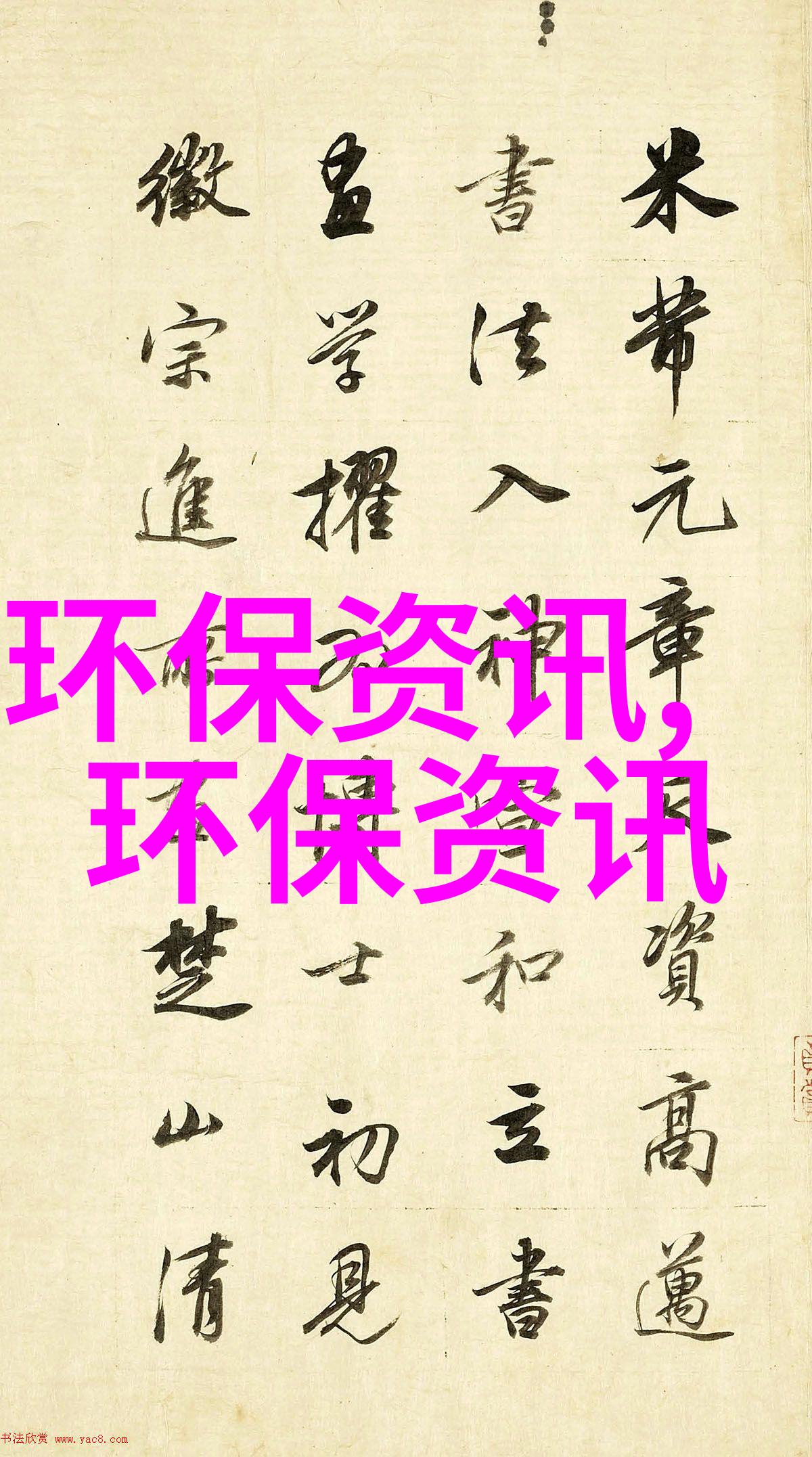

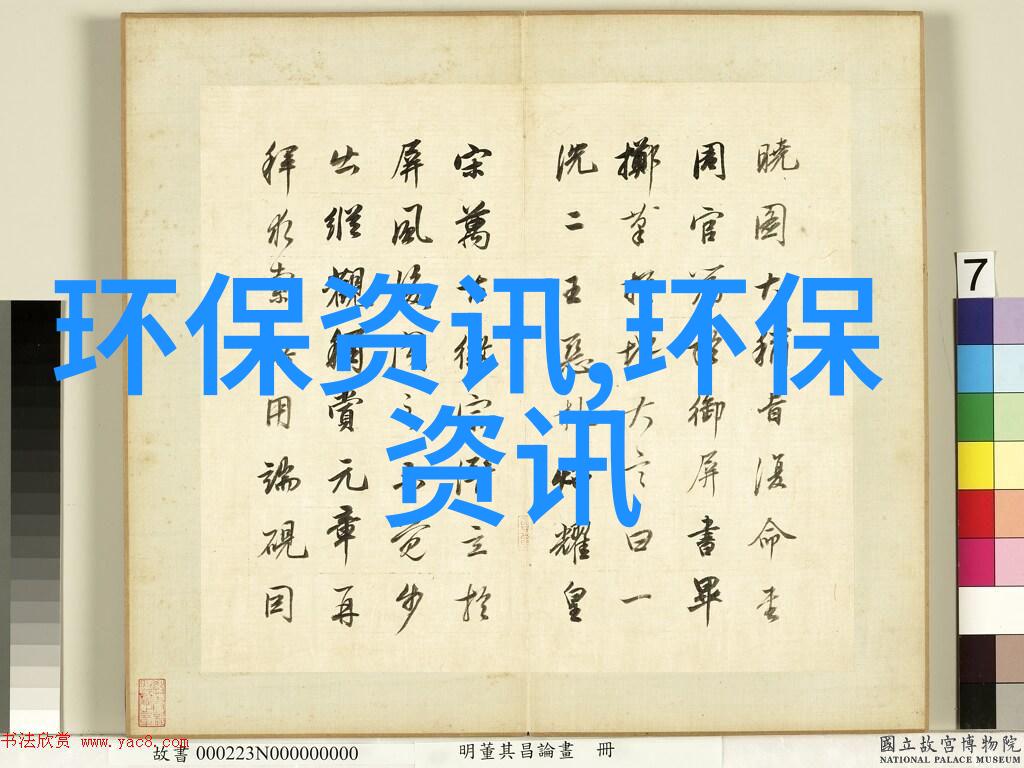

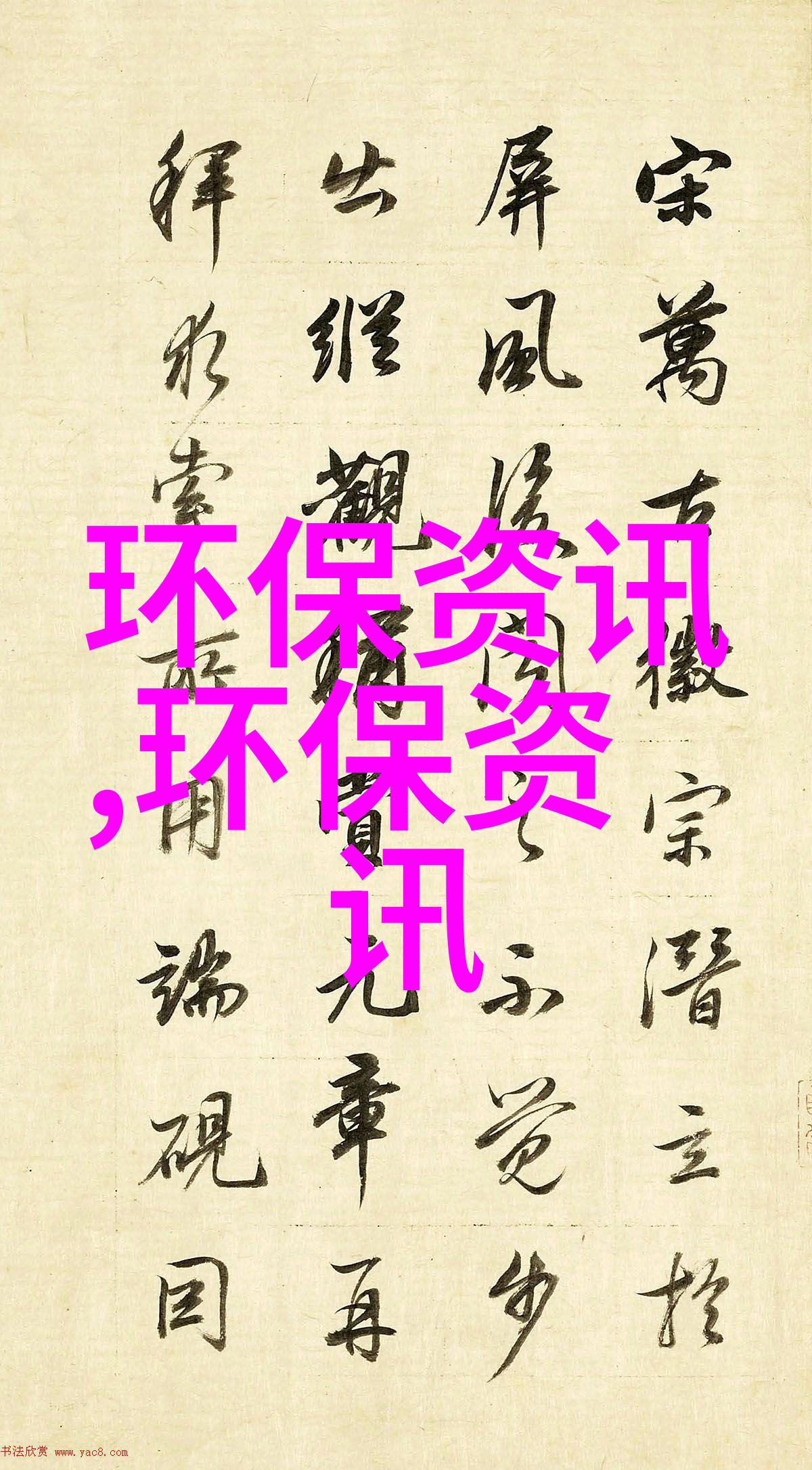

绿色山水画卷

最后,但并非最不重要的是艺术领域中的山水画,它反映出一种审美趣味,即崇尚宁静秀丽的地方风光,而不是那些经过严格规划或过度开发后的景象。在这种审美标准下,山水画往往描绘着流淌的小溪、郁郁葱葱的小树林及清澈见底的小池塘,这些都是我们今天所称赞之下的“绿色山水”。

总结来说,中国古代关于生态保护的许多名言,如今看来不仅仅是一个文字游戏,而是一系列实践于千百年间并不断演化发展的人类智慧。在这个过程中,我们可以看到一种悠久文明如何以其独特的情感表达力,使得简单的话语成为了复杂时代背景下的智慧指南。而今天,在全球面临着气候变化等问题的时候,我们似乎又回到了那个时代,那时候的人们虽然没有科学知识,但是他们却能够洞察到人类与地球之间微妙而紧密的地缘政治关系,并且在行动上给予足够重视。